都市韌性

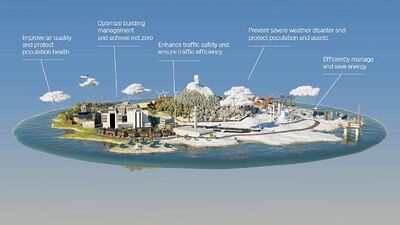

「都市韌性」概念。簡單說,就是城市遇到風雨、熱浪、颱風等極端天氣時,能快速承受、快速回復,並且在未來更難再被打垮的能力與特質。

什麼是都市韌性?

都市韌性不是一個空泛的口號,而是一套系統性的設計與管理思路。它包含三個層面:

- 抗風抗洪的硬體層面:例如耐水耐洪的路面、健全的排水系統、強化的橋樑與道路、抗災的建築結構等,讓極端天氣不容易造成嚴重破壞。

- 韌性的軟體層面:包括完善的預警系統、快速的災情通報、有效的撤離與疏散路線、以及社區互助與志願者網絡,讓民眾能及時獲得資訊並彼此支援。

- 社區與自然共生的層面:保護與恢復綠地、濕地與海堤等自然屏障,透過綠色基礎設施減緩熱島效應與洪水衝擊,同時提升城市美學與宜居性。

極端天氣如何考驗城市?

極端天氣包括熱浪、豪雨、颱風、強風、暴雪等,對城市的挑戰往往是多重的。長時間的高溫會讓能源需求急增,降雨集中時會考驗排水系統與泥砂管理;颱風或強風可能摧毀樑樑、廣告牌,造成停電與交通癱瘓;連日降雨引發的山區土石流也會波及都心。面對這些挑戰,城市需要的不只是一次性的「解決方案」,而是持續、動態的風險管理與資源配置。

城市需要的不只是一次性的「解決方案」,而是持續、動態的風險管理與資源配置。

如何提升都市韌性?

- 建築與基礎設施的韌性

- 規劃與選址:讓高風隱性地區避免過度密集開發,避免把人群聚集在易受洪水影響的地帶。

- 結構與材料:推廣耐災建材與抗震、抗洪設計,提升建築與公共設施在極端天氣中的存活率與修復速度。

- 排水與水資源管理:升級排水系統、建立雨水滯留設施、實施雨水回用,減少洪水與水資源短缺的風險。

- 與自然共存的城市設計

- 綠地與綠帶:城市公園、綠樹帶與屋頂綠化系統能降低熱島效應、吸收雨水、改善空氣品質。

- 濕地與海岸保護:保護河口與沿海濕地,讓自然屏障在暴雨與海潮來臨時能分攤壓力。

- 綠色基礎設施:透水鋪面、雨水花園、綠色牆體等設施,讓雨水更慢地流動、降低城市內澇風險。

- 資訊與社會資本

- 早期警報與透明溝通:建立全方位的氣象與災情預警系統,並用日常語言清楚告知民眾該怎麼做。

- 撤離與應變計畫:設計清晰的撤離路線、設定避難所並確保其配套資源充足,讓民眾在危機時能迅速行動。

- 社區互助網絡:鄰里互助、長者與弱勢群體照護機制、志工培訓等,能在災難中形成地方自救與互助的第一道防線。

- 經濟與政策激勵

- 投資與資金配置:政府與企業共同投入韌性建設,包含防災基金、保險機制與災後重建資源的快速動員。

- 法規與規劃:把韌性考量納入城市規劃法規,確保新建築與公共設施的抗災標準符合最新的科學共識。

- 教育與公民參與:提升公眾對極端天氣風險的認知,鼓勵家庭與社區參與減災與適應行動。

實際案例與啟示

- 案例一:某沿海城市提升排水能力與綠色基礎設施 內容摘要:政府在易淹區域增加透水鋪面與雨水花園,並結合舊區改造計畫,讓暴雨期間的地面徑流減少,城市即使出現暴雨也能較快恢復正常運作。成果顯示,豪雨事件後的交通中斷時間顯著縮短,商業區的損失也降低。

- 案例二:社區級的熱浪韌性行動 內容摘要:在連日高溫的夏季,社區設立降溫中心、提供清涼飲用水與遮陰區,並透過投放公車等公共資源,讓高溫對弱勢群體的影響降到最低。這樣的做法提升社區凝聚力,同時降低健康風險。

怎麼參與城市韌性的建構?

- 選擇低碳生活:日常選擇更環保的交通與能源,減少溫室氣體排放。

- 支持地方韌性計畫:參與或捐助地方的排水、綠化、能源效率提升等計畫,讓資源用在最需要的地方。

- 關注社區脆弱群體:幫助長者、低收入家庭等在極端天氣時更容易被邊緣化的人,提供實際支援與資訊。

- 推動教育與公共參與:與學校、社區團體合作,提升對氣候風險的知識,讓更多人具備自我保護與互助能力。

選擇低碳生活,減少溫室氣體排放。

|